Автор текста: Филипп Дворник, аспирант Школы по искусству и дизайну факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ; сотрудник отдела образовательных программ Государственной Третьяковской галереи.

Эссе подготовлено в рамках программы стажировок CYLAND

Вместо эпиграфа следует прочесть описание междоусобной битвы кукуанов из Главы XIV “Последний бой Серых” в романе “Копи царя Соломона” Г. Р. Хаггарда с представлением схемы поля боя в виде треугольника и занудными подсчетами количественных соотношений противоборствующих войск.

Цель этого эссе может показаться не вполне относящейся к проблеме сохранения медиа-искусства, ведь в нем обсуждаются вопросы, связанные больше с трудом музейных искусствоведов в условиях цифровизации музеев, чем с самими произведениями искусства. Тем не менее, круг проблем, с которыми сталкиваются ученые при создании баз данных о музейных коллекциях, может быть общим как для исследователя древностей, так и для исследователя искусства новейших медиа. Работа по созданию цифровых репродукций произведений искусства и оцифровке знаний о них стала занимать важное место в повседневном труде музейных хранителей. Я бы хотел начать разговор о том, как под воздействием цифровых технологий может измениться способ описания произведений искусства.

Теоретическое вступление

Искусство противопоставлялось жизни, когда его было принято считать способом отображения жизни. Произведения искусства запечатлевают жизнь средствами, имеющими материальную основу. С развитием техники эта материальная основа все больше усложнялась и теряла очевидные связи с природой, все же оставаясь не менее материальной. В ХХ веке кино, радио и телевидение, а затем цифровые технологии постепенно отрывали художественные произведения от очевидной материальной основы, оставляя перед нами, воспринимающими искусство, единственное свидетельство материальности транслируемого произведения — экран, посредством которого оно демонстрируется.

Информация — концепт, формирующий культуру цифровой эпохи. Содержание понятия “информация” дискуссионно. Тем не менее принято считать, что информация — нематериальный феномен. Также очевидно, что информация — продукт человеческого сознания, которое само по себе существует в рамках человеческой психики. А психика, в свою очередь, имеет материальную природу. Человеческое сознание является тем феноменом, который синтезирует в себе нематериальную информацию и ее материальный источник. Для того, чтобы информация могла быть передана, она должна обрести некую форму представления, т. е. стать данными. Данные извлекаются из источников информации путем аналитических операций и дискретны, хотя информация сама по себе есть синтез (интерпретация, смысл) данных. Сами данные, в силу того, что они должны быть представимы, приобретают вид знаков, которые также “относятся к числу материальных образований”.

Искусство прошлого — важнейший источник информации о культуре человечества. Причем такой источник, информация в котором имеет аналоговую (синтетическую) природу и требует определенных аналитических операций для того, чтобы быть представленной в данных, которые всегда дискретны. Необходимо помнить, что данные сами по себе не содержат информации и для того, чтобы ее представить, должны быть подвергнуты интерпретации (синтезу). Цифровые средства обработки информации успешно имитируют синтез, оперируя потоками числовых данных и вычислительными процессами, выводя в интерфейсы нечто доступное для непосредственного восприятия, что и кажется нам информацией.

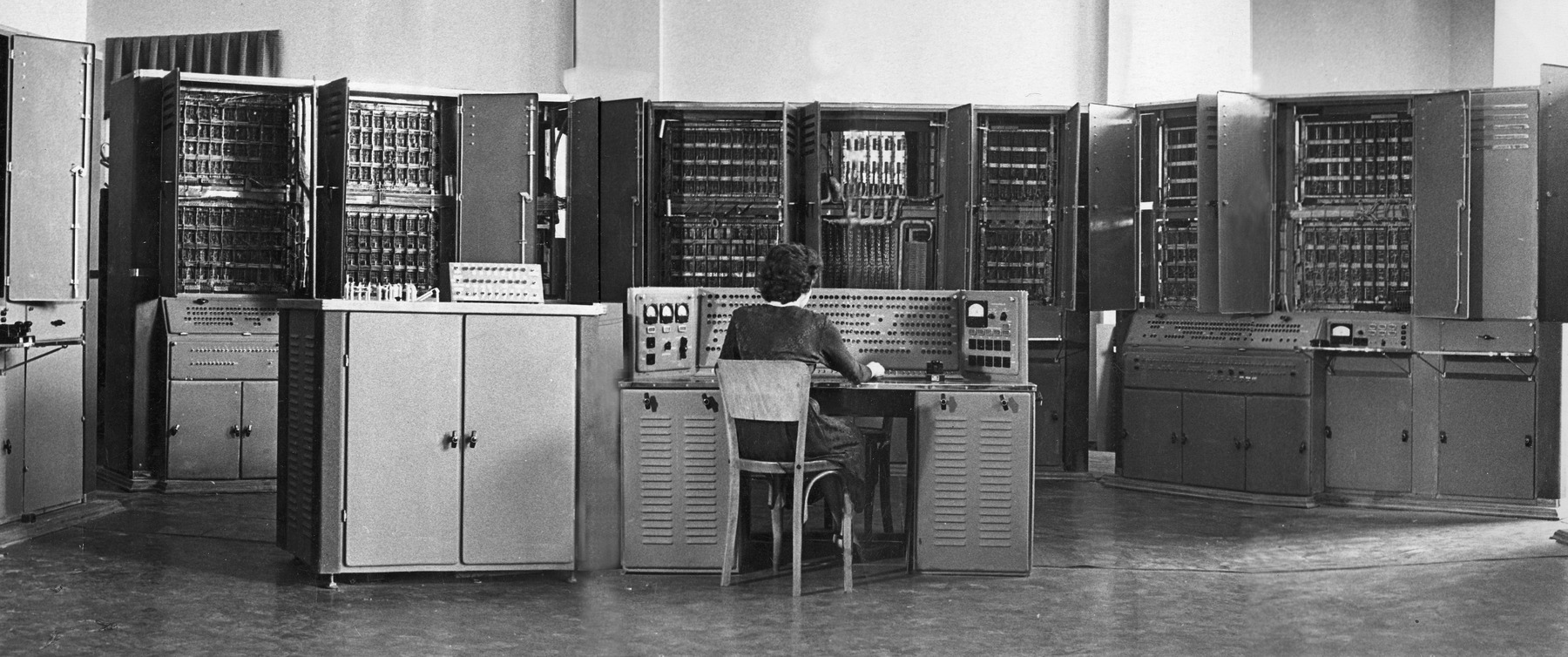

Произведения искусства прошлого, с одной стороны, хранят память о художественных практиках и процессах разных эпох в разных частях мира, с другой стороны, являются предметами интереса для современных зрителей, а некоторые — источниками вдохновения и идей для современных художественных практик. Извлечением информации, содержащейся в произведениях искусства прошлого, занимаются научные сотрудники музеев. Благодаря им из года в год растет объем достоверной информации, которая становится материалом для каталогов и научных монографий. Работой по обеспечению интереса публики к произведениям искусства прошлого занимаются издательские и образовательные отделы музеев. И на работу музейных исследователей, и на работу музейных просветителей огромное влияние оказывают появившиеся в 1960-х годах и с тех пор постоянно развивающиеся цифровые музейные базы данных.

Что отличает эти базы данных от традиционных инвентарных книг, картотек, каталогов и справочников — инструментов, которыми пользовались искусствоведы на протяжении всего Нового времени? Как цифровизация данных изменила работу искусствоведов?

Индустриализация памяти

В извлечении информации из памятников искусства и окружающего их культурного контекста и ее интерпретации заключается гуманитарный аспект профессии историка, от которого сложно отказаться. Балансируя между необходимостью применения аналитических операций и стремлением к получению синтетических знаний о культуре и искусстве, искусствоведы пользуются аналитическими инструментами для того, чтобы достигать выводов разной степени обобщения и убедительности. До сих пор важной частью профессии было владение риторикой, подкрепленное только там, где это необходимо, логикой. Даже работы структуралистов своей убедительностью прежде всего обязаны риторическому мастерству авторов, и только во вторую очередь — владению приемами логики.

Упомянутые аналитические инструменты (инвентарная книга, картотека, каталог или справочник), разделяющие весь массив необходимой информации на удобные для восприятия части, до сих пор наиболее предпочтительны для работы искусствоведа, непосредственно изучающего предметы искусства. Эти инструменты органичны для информационной среды, в которой существует произведение искусства, находящееся в фондах или экспозиции музея. Они позволяют сфокусироваться на объекте исследования (вещи) и придают работе с информацией соответствующий темп, аналогичный внимательному чтению. Размышления, создание текстов экспликаций, физические измерения и сверка состояния объекта хранения, представление результатов архивных исследований на конференциях и многое другое — вся эта работа создает ощущение соразмерности произведений искусства (со всеми их контекстами) и труда исследователя.

Информационные технологии в некоторых аспектах облегчили нашу работу. Например, вместо того, чтобы тратить время на поиск записи о необходимом источнике в картотеках и инвентарных книгах, а затем получать разрешение на физический доступ к нему, мы можем в течение нескольких минут найти то, что нам необходимо, в базе данных, а иногда и вместе с цифровой репродукцией интересующего нас предмета. Но, как известно, чтобы эта роскошь мгновенного получения информации (вероятно, достоверной) была возможна, кто-то должен иметь доступ к источнику информации (предметам) и добыть ее; представить ее на каком-либо языке и проверить ее достоверность; поместить ее в контекст уже имеющейся информации (научный, экспертный, социокультурный, исторический); испытать ее на состоятельность (коль скоро мы всегда имеем дело с информацией-интерпретацией); затем провести аналитические операции, чтобы представить ее в виде, приемлемом для обработки с помощью электронной вычислительной машины; в конце концов, не забыть, что объем этой информации постоянно возрастает по мере того, как она проходит по описанным выше кругам (а они далеко не все упомянуты), и успевать, как можно чаще, актуализировать ее. Информационные технологии действительно ускорили эти процессы, а значит, с одной стороны, увеличили совокупный объем человеческого труда, затрачиваемого на производство достоверной информации, с другой стороны, уменьшили ее ценность.

Как я писал выше, также свойствами информации, содержащейся в произведениях искусства прошлого, одновременно являются ее отношение к памяти (культурной) и ее способность вызывать интерес у современных зрителей. Если ценность информации уменьшается, возможно, уменьшается и ценность этих свойств. Вдобавок можно предположить, что, раз увеличивается объем труда искусствоведов, то изменяется и организация их труда, который разбивается на более мелкие участки и задачи, алгоритмизируется, подвергается планированию и оценке в количественных показателях и, в конце концов, отчуждается от трудящихся исследователей по самым расхожим законам марксизма. Возможна ситуация, когда в целях более эффективного формирования цифровых баз данных или публикации больших массивов цифровых данных на музейных интернет-ресурсах потребуется участие большего числа сотрудников. А задачи их будут сводиться к заполнению стандартных форм и написанию обезличенных текстов-интерпретаций в соответствии со строгими методическими требованиями.

Искусство, которого не было

Тенденция сближения гуманитарных наук с точными нарастала на протяжении всей второй половины ХХ века. Необходимость применять методы точных наук при изучении истории и теории различных искусств настойчиво защищалась учеными, придерживающимися семиотического подхода к изучению культуры, в силу высокой формализации этого подхода. Требования к большей формализации гуманитарных наук только усиливаются по мере того, как информатика (computer science) предлагает все более сложные и разнообразные способы сбора, анализа и оценки данных. Но, так как все эти способы пригодны только для работы с использованием вычислительных машин, чем качественно проще и количественно объемнее данные, которые мы собираем, тем точнее результаты, которые мы можем получить. Потери смысла информации при переводе ее в простые данные и автоматизации ее обработки — главное препятствие на пути масштабного внедрения информационных технологий в науки о культуре, которому придается все меньшее значение.

Известно, что наука совершенствует технологии и способы производства. Вера в то, что информатика может бесконечно совершенствовать свои аналитические инструменты, заставляет многих ученых применять эти инструменты на данных, плохо к тому подходящих. Неубедительность результатов таких исследований заставляет требовать более “чистых” данных. Эти “чистые” данные всегда не в полной мере представляют объекты исследования. Методологические ошибки при выводах, относящихся к объектам исследования, чаще всего возникают вследствие отождествления самих объектов и данных о них. Так что, с одной стороны, распространены ошибки отождествления в исследованиях произведений искусства с их цифровыми репродукциями. С другой стороны, сами произведения искусства как объекты для исследования всегда имеют характер систем “очень большой” сложности, а субъектом исследования на этапе обработки больших данных становится не человек, а обрабатывающий данные компьютер. Так что автоматизация искусствоведческих исследований на материале больших данных не гарантирует, что полученные результаты будут, во-первых, верно отражать отношения между источниками данных, во-вторых, что выводы, сделанные на их основе, будут на самом деле относиться к источникам, а не к отдельным их признакам, которые получили перевод в цифровые данные. Более того, так как исследование имеет дело с объектами “очень большой” сложности, которые получают смысл не только в результате рассмотрения формальных отношений внутри них самих, но, прежде всего, их отношений с бесконечным множеством контекстов, то даже произведения, которые созданы в цифровой среде, требуют значительного участия человека в подготовке данных для их исследования. Из-за всех перечисленных обстоятельств надежда на увеличение объективности исследований исключительно за счет внедрения точных методов анализа и оценки данных, содержащихся в базах данных об искусстве, представляется не вполне обоснованной. А отношение результатов подобных исследований к объектам — источникам информации (произведениям искусства) — требует дополнительных весьма сложных доказательств.

В науке заключен эвристический потенциал: среди прочих задач, которые она решает, можно найти одну, которая романтизируется больше других — изобретение таких вещей, которых раньше не существовало. Имея дело с исследованиями на основе цифровых репродукций или статистических данных об искусстве, мы можем получить смыслы, которых в нем не было, так же легко, как можем совершать ошибки при обобщениях на основе эмпирических исследований произведений искусства. Применяя большие данные в исследованиях, мы получаем такую историю искусства и культуры, где познавательная ценность отдельных произведений увеличивается по мере того, как увеличивается их общность со все большей выборкой аналогичных произведений. Типичность произведений при таком подходе, способность их по какому-либо простому признаку встать в один ряд с как можно большим числом других произведений искусства ценится все больше, а уникальные черты отдельных вещей теряются в статистической погрешности.

В начале я вспомнил о распространенном противопоставлении искусства и жизни. Это противопоставление позволяло ученым прошлого, в частности Ю. М. Лотману, вести рассуждения, в которых произведение искусства рассматривалось как модель действительности. Теперь, когда научные и технологические методы позволяют моделировать в цифровой среде сами произведения искусства, эта оппозиция изменилась: произведение искусства, оставаясь моделью действительности и одновременно являясь ее частью, теперь можно противопоставить его цифровой информационной модели.

Царство инженерии

Извлечение данных из произведений искусства прошлого подобно извлечению ископаемых из недр. Данные как ресурс, составляющий информацию, обретают выраженную цену, учитывая сколько человеческих или технических усилий необходимо, чтобы их добыть. Прикладное значение гуманитарной науки может рассматриваться как изобретение новой информации на основе переработки старой. Исследование и создание произведений искусства также можно рассматривать в русле этого процесса. И художественные музеи теперь можно представить как месторождения и как предприятия, поставляющие достоверную информацию об искусстве и культуре. Я уже говорил, что, возможно, цена такого ресурса падает, но также увеличивается цена его создания. Неизбежно, чтобы увеличить выгоды от обладания информацией, музеи стремятся превратиться в информационные центры, эффективно и во всё возрастающем объеме разрабатывающие свои “уникальные” месторождения. Я не берусь представить себе кризис, к которому может привести “перепроизводство” этого ресурса, но могу представить, что’ именно сейчас способствует наращиванию темпов работы. Как можно было догадаться, это информационные технологии и базы данных, которые обладают возможностями не только представлять данные, но и быть материалом для производства новых данных.

Навыки, которые получают специалисты гуманитарии (искусствоведы, работающие в музеях), всё больше применяются для добычи данных буквально вручную. Но сами данные теперь могут принести выгоду, только если уметь организовать работу с ними в больших объемах, несоразмерных с исследованием отдельного предмета. Какие специалисты могут это организовать? Естественно, что инженеры информационных технологий. Возможно, что в ближайшие годы важнейшей задачей, которую будут решать искусствоведы, станет освоение методов, которыми оперируют инженеры. Это тем более важно, что методы digital humanities приобретают все большее значение. Многие исследования искусства инициируют ученые, специализирующиеся в computer science, и их результаты не удовлетворяют искусствоведов, полагающихся на выработанные в гуманитарных науках методы. Но таких исследований становится все больше, а возможности для их проведения расширяются руками тех же искусствоведов.

Пора процитировать название статьи В. И. Ленина: “кризис назрел”. Суть моего революционного призыва заключается в том, что историкам искусств давно пора взять на вооружение методы, которыми пользуются инженеры. Во-первых, это может принести большую пользу науке об искусствах, если актуальные исследования уже повернулись в сторону работы с базами данных. Во-вторых, это поможет взять процесс создания баз данных в наши компетентные руки: никто, кроме искусствоведов, не знает, как лучше обращаться с нашим материалом. В-третьих, это поможет учесть требования музейных искусствоведов к организации собственного труда по наполнению музейных баз данных.