Автор: Нагорнова Анастасия, бакалавр Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ

Эссе подготовлено в рамках программы стажировок CYLAND

В наше время очень сложно дать чёткое определение тому, что такое музей или архив. Их функция изменилась: музеи больше не хранят только шедевры искусства, но ещё и всё то, что связано с выставочной деятельностью институции / художника / экспонированием произведений, что, казалось бы, не имеет особой ценности; художественные архивы больше не заинтересованы исключительно в физических арт-объектах, но в творческих концепциях и идеях, личных документах и интервью. В эпоху медиа и цифрового искусства даже художник не является лишь тем, кто только производит искусство, но также куратором и хранителем своих собственных работ. Фактически он(а) осуществляет те задачи, которые, как предполагается, должен выполнять музей – собирать, сохранять и экспонировать художественные объекты.

Кто-то может возразить, что самоархивирование не является фундаментально новой практикой, так как авторы всегда были заинтересованы в сохранении своих работ (просто подумайте о самопубликации (self-publishing) или самиздате в России!). Однако самоархивирование сегодня принимает новые формы, которые заключаются не только в сборе и хранении, но также и в широкой эксплуатации культурных объектов и тесном взаимодействии с более крупными авторитетными организациями, что не практиковалось ранее.

Одна из главных причин развития самоархивирования – изменение функций музеев и архивов, а также художественных медиумов произведений: как сохранить произведение искусства, радикально не искажая при этом его смысл и в то же время поддерживая его актуальность и инновационность для аудитории? возможны ли реконструкция и воспроизведение работы без разрушения самой концепции авторства? Личные архивы сводят к минимуму эти проблемы, но если так, то кто тогда художник или, говоря более широко, автор сегодня? Какие отношения складываются между музеем и автором? Какую роль играют личные архивы для медиа художника? Чтобы ответить на эти вопросы я рассмотрю три личных художественных архива: архив Джона Лэтэма, фонд Ирины Актугановой и Сергея Бусова, а также архив Елены Губановой и Ивана Говоркова. Они отличаются подходом к коллекционированию и архивированию культурных объектов. Архив Джона Лэтэма – пример творческого архивирования (creative archiving). Он не хранит сами произведения искусства, но содержит документы, связанные с творчеством и личной жизнью Лэтэма. Фонд Ирины Актугановой и Сергея Бусова коллекционирует документацию, которая может быть полезна для научных целей: статьи из журналов, афиши событий, листовки и т. д. В этом смысле, это пример классического архива. Наконец, архив Елены Губановой и Ивана Говоркова включает в себя и произведения искусства, и их критическую концептуализацию, интерпретацию. Но, прежде чем начать нашу дискуссию, необходимо посмотреть на то, какое значение имеет самоархивирование для самого автора и общества в целом.

Преимущества самоархивирования

Самая простая и очевидная ценность личного архива заключается в том, что он позволяет держать в безопасности сами произведения искусства и/или информацию о них. Безусловно, для этого можно использовать социальные сети, веб-сайты, жёсткие или внешние диски; однако их сложно назвать надёжными инструментами из-за того, что сети и сайты постоянно обновляются, а диски часто ломаются. Личные архивы более безопасны и, в случае поломки, данные могут быть быстро восстановлены. Опыт художницы Кэти Кэри здесь довольно показателен: она прошла долгий процесс восстановления своих работ с жёсткого диска, который «сразу же поджарился», когда она «подключила его к розетке старого викторианского дома во время отпуска1». Она пишет: «Я всегда предполагала, что буду работать бесконечно долго и буду способна сделать аналогичное произведение, если захочу воссоздать несфотографированную работу. Очень легко предполагать, что сайты галерей, на которых размещены фотографии моих инсталляций, всё ещё будут существовать, если я захочу использовать их для своего собственного портфолио. Инстаграм и другие социальные сети дают тебе ложное чувство безопасности, ощущение того, что они всегда будут где-то там, чтобы с их помощью ты мог в будущем получить доступ к своим работам. С моим сайтом «на автопилоте» я впала в удобную наивность, что Интернет – это постоянное место хранения архивной информации. Однако это далеко не так».2

Так как личные архивы включают в себя авторские материалы такие как мнения, и комментарии, личную жизнь и т. п., то они устанавливают интимные отношения между автором и его аудиторией, что позволяет создать более верную организацию архива без искажения содержания самих произведений. Благодаря таким архивам, раскрывается вся личность художника, так что его работы могут быть более объективно представлены и проинтерпретированы. В этом смысле Кэтрин Хоббс утверждает, что «личные архивы отражают не только то, что автор делает или думает, но также и то, кто он такой, как он представляет и переживает собственную жизнь».3

Наконец личные архивы имеют культурную и историческую ценность: они могут сказать нам что-то важное не только о художнике и его окружении, но и о самой системе хранения, искусстве и культурных исследованиях, истории музея и галерей.

Проблемы и трудности

Безусловно, работа с личными архивами сопряжена с рядом трудностей. Во-первых, поиск ресурсов: средств на реализацию проекта, технической поддержки (о которых художнику не нужно беспокоиться, если он работает с корпоративными или государственными, в целом формализованными, архивными организациями). Во-вторых, если мы посмотрим на личные архивы с точки зрения музея, то становится понятно, что такое сотрудничество предполагает большую бумажную работу. Цель заключается в том, чтобы получить права на произведение искусства у художника (или, если это невозможно, у его потомков) и других людей, если архив содержит их документы, заключить договор и специальное приложение к договору, концептуально описывающее как сохранять и экспонировать произведение и дополнительные материалы. Кроме того, работа с индивидами может быть намного сложнее, чем с организованными институциями, так как личные взаимоотношения всегда сопровождаются определенной степенью субъективности.

Примеры личных архивов: методы и принципы

Особенность личных архивов в том, что они могут быть намного более художественными и креативными. Благодаря их небольшому размеру, ими легче управлять в плане использования и финансовой поддержки, так что они дают художнику определённую степень свободы и чистое, непредвзятое авторское выражение, позволяя экспериментировать. Так архив Джона Лэтэма – прекрасный тому пример. Он ставит под вопрос общее понимание того, что такое архив и позиционирует себя как «событие». Джон Лэтэм – британский концептуальный художник, работавший в жанре изобразительного искусства, скульптуры, инсталляции, перформанса, кино и т. д. В его архиве можно найти личные заметки, письма, черновики, сообщения и наброски. Когда посетитель только начинает исследовать архив, то ему предлагаются три ссылки (AA, MA, IA) или три подхода к просмотру документов. Чтобы использовать метод AA необходимо полагаться на интуицию: он основан на временной системе классификации Лэтэма, который даёт каждому документу особую маркировку, выраженную специальным звуком. Этот метод требует тщательного изучения системы для понимания правил игры и получения доступа к материалам. MA подход демонстрирует материалы случайным образом: он работает как слайд-шоу, подчёркивая визуальный аспект архива и полагаясь на первое впечатление и потенциальный отклик посетителя. Наконец IA – намного более структурированный вариант поиска документов, так как позволяет использовать поиск по ключевым словам, индексам, форматам, датам и т.п. Все эти способы входа в архив не случайны – они соотносятся с любимым произведением Лэтэма, «Братьями Карамазовыми» Ф. М. Достоевского, и представляют собой характер каждого брата, то есть Алёши, Мити и Ивана. Алёша (АА), младший сын, харизматичный и чувствительный; Митя (МА), старший сын, импульсивный и пылкий; Иван (IA) – вдумчивый и организованный. Выбирая один из этих подходов, посетитель включается в более занимательный и удобный процесс исследования архива, устанавливая таким образом более тесные взаимоотношения с самим автором. Как утверждает Велиос, «сам веб-сайт знакомит посетителя с идеями Джона Лэтэма прежде, чем какой-либо контент будет исследован», потому что «он организован вокруг художника, а не архивного инструмента».4

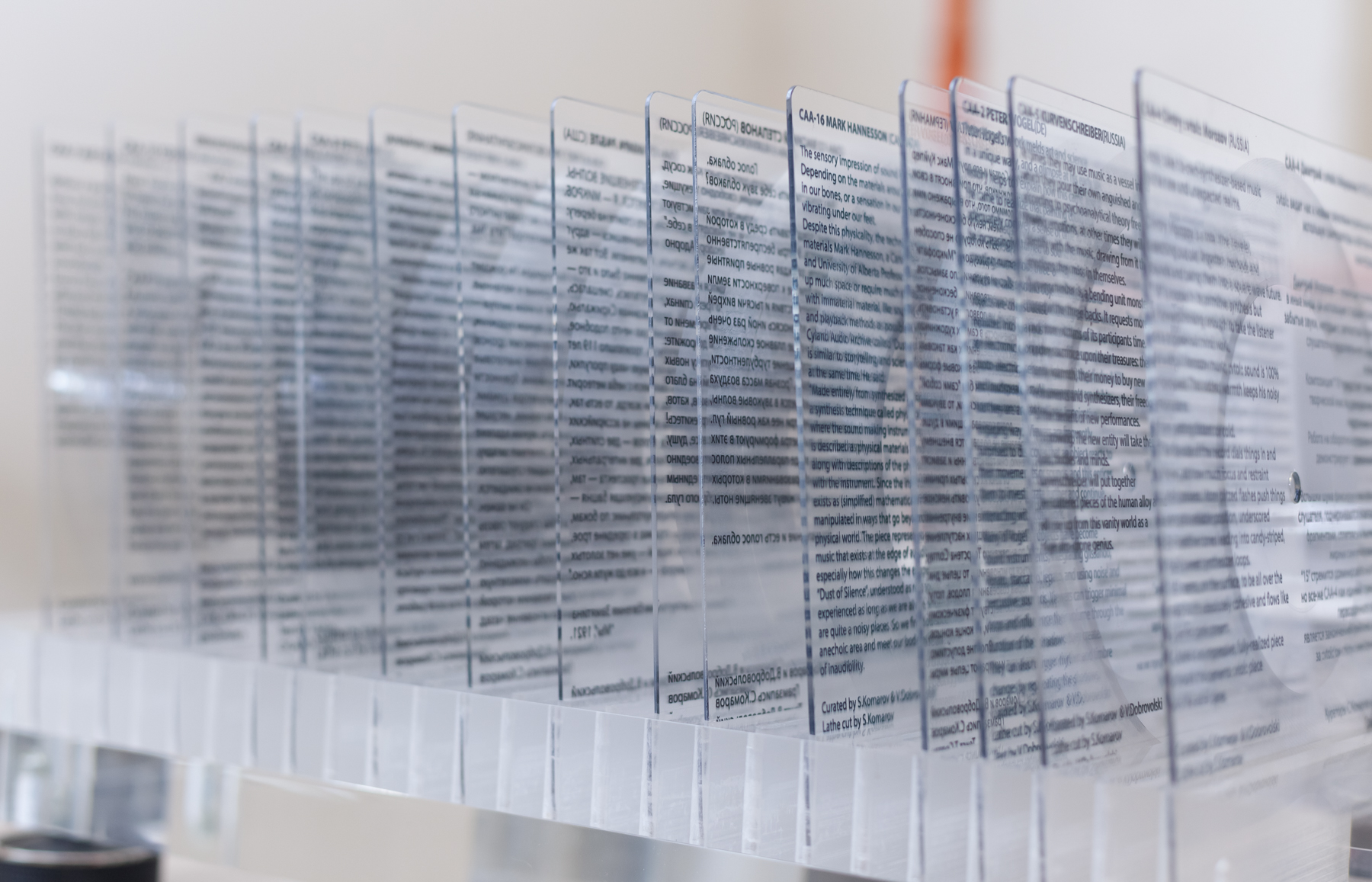

Интересным примером личного архива является фонд Ирины Актугановой и Сергея Бусова. Ирина Актуганова – российский искусствовед и дизайнер, куратор проектов в области технологического искусства и art&science, проектирования музеев науки. Совместно с физиком и директором Санкт-Петербургского Техно-Арт-Центра Сергеем Бусовым она создала архив мультидисциплинарного искусства, который включает в себя разнообразные материалы, документирующие фото- и видеозаписи определённых событий, проектов и произведений искусства, каталоги, периодические издания, отчеты и т.д. Архив содержит материалы Галереи 21, Кибер-Фемин-Клуба, Галереи Экспериментального Звука («ГЭЗ-21»), а также Философского кафе и проектам Агентства 21. Этот архив очень важен, поскольку раскрывает полезность личных архивов для сегодняшних и будущих исследователей и учёных. Например, научный работник, заинтересованный в гендерных исследованиях, сможет найти здесь много материала, касающегося современных феминистских движений в России и связанных с ними конференций и событий, киберфеминизма и т.д.

Особенность архива Елены Губановой и Ивана Говоркова состоит в том, что он содержит детальные описания произведений искусства. Елена Губанова и Иван Говорков – художники, которые работают с живописью, скульптурой, а также мультимедийными инсталляциями. Они сотрудничают и выставляются вместе с 1990 года. В их архиве можно найти фото- и видеозаписи различных инсталляций, картин, рисунков, скульптур и другие материалы, связанные с их творчеством. Эти объекты часто концептуализированы, что означает возможность просмотра не только самих произведений искусства, но и информации, касающейся истории их создания, вдохновения, того, как они были сделаны, их настоящее состояние и местоположение, смысл. Например, инсталляция «Седьмой этаж, прогулка вверх» сопровождается следующим текстом: «Лестница — это функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные соединения. Она часто используются как символ, подчеркивающий важность восхождения, и как часть религиозного ритуала. В этой инсталляции художник изобразил «коробку» с выступами лестниц, идущих бесконечно вверх и спускающихся вниз. Они отражаются в зеркалах на полу и потолке, поэтому движения по ним меняют свое направление. Кажется, что зрители находятся в постоянном движении, оставаясь неподвижными лишь на несколько мгновений. И это важно для художников, так как человек может пережить тот момент покоя в процессе, который мог бы стать вратами от привычной и будничной скуки». Это очень продуманная стратегия: обычно, если тебе необходимо найти концептуальную или критическую информацию об определённом произведении искусства, необходимо искать её в других местах, таких как веб-сайты или научные базы данных. Причина в том, что большие архивные организации просто не могут быть столь тщательными и хранить каждый маленький элемент информации о работе, ведь их слишком много. Такая стратегия также позволяет избежать переинтерпретации (overinterpretation), что часто случается с художественными произведениями.

Почему нам нужны личные архивы

Итак, как я пыталась показать, роль автора сегодня – это быть одновременно и художником, и хранителем собственного творчества. Личные архивы – прекрасный способ сделать это. Они надёжные, могут быть креативными и уникальными и сказать больше о произведениях искусства, а также идеологии и взглядах автора. Личные архивы могут помочь музеям и галереям адаптироваться к новым условиям цифрового и медиа искусства и развить новый поворот в системе архивирования. В заключении я бы хотела честно сказать, что я, очевидно, придерживалась определенных намерений, когда писала это эссе. Даже учитывая, что самоархивирование становится сегодня широкой практикой, оно всё еще не так популярно. Я считаю, что художники должны создавать свои собственные личные архивы и заботиться о своём наследии самостоятельно, до того, как музеи заинтересуются ими. Таким образом различные произведения искусства, даже самые сложные из них, будут полностью сохранены и спасены.

Примечания

1 Katie, Carey, “How to Build a Digital Archive of Your Artwork,” Artwork Archive, дата обращения 24 декабря, 2020, https://www.artworkarchive.com/blog/how-to-build-a-digital-archive-of-your-artwork.

2 Ibid.

3 Catherine Hobbs, “The Character of Personal Archives: Reflections on the Value of Records of Individuals,” Archivaria 52 (Февраль 2001): 128.

4 Athanasios Velios, “The John Latham Archive: An Online Implementation Using Drupal,” Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America 30, no. 2 (2011): 12, 13.

Библиография

Carey, Katie. «How to Build a Digital Archive of Your Artwork». Artwork Archive, дата обращения 24 декабря, 2020, https://www.artworkarchive.com/blog/how-to-build-a-digital-archive-of-your-artwork.

Dušan Barok, Julie B. Thorez, Annet Dekker, David Gauthier и Claudia Roeck. «Archiving Complex Digital Artworks». Journal of the Institute of Conservation 42, no. 2 (2019): 94-113.

Gere, Charlie. «New Media Art and the Gallery in the Digital Age». Tate Papers, no. 2 (Осень 2004), https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/02/new-media-art-and-the-gallery-in-the-digital-age.

Hobbs, Catherine. «The Character of Personal Archives: Reflections on the Value of Records of Individuals». Archivaria 52 (Февраль 2001): 126-35.

Velios, Athanasios. «The John Latham Archive: An Online Implementation Using Drupal». Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America 30, no. 2 (2011): 4-13.